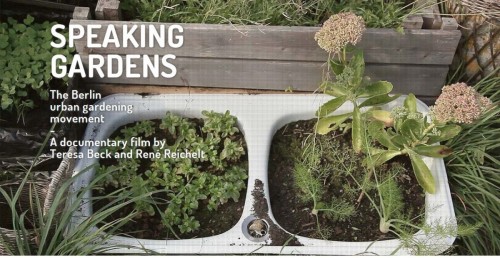

今回はベルリンにおけるアーバン・ガーデニング運動を取り上げたドキュメンタリー映画“Speaking Gardens”(2013年制作、監督:Teresa Beck, René Reichelt)を紹介します。

近年、都市の中で野菜や果物など、食べることを目的とした作物の栽培を行う「都市農園」(英語:Urban Garden)が世界各地で誕生している。それは「アーバン・ガーデニング運動」となって、大きな広がりを見せている。ドイツの首都ベルリンには100以上ものガーデンがある。この映画は、その中でもコミュニティ・ガーデンや多文化ガーデン、屋上ガーデンなど異なる特徴を持つ7つのガーデンを取り上げ、ガーデナーたちにそれぞれが持つ視点や将来への展望をインタビューし、まとめた内容となっている。

都市農園は現在世界的に広がっている。

「現在の都市農園=「アーバン・ガーデニング」を支えているのは、次の3つの関心である。環境:住環境、エコロジー、緑地環境/食:有機農業、地産地消、食育/コミュニティ:新たな共同体、恊働性、社会的統合

都市農園は、奇しくも1860年代にライプツィヒで始まった「クラインガルテン(小さな庭)運動」によって本格化した。当時工業化が始まっていたライプツィヒでは、過密な住環境に人々がされつつあった。医師のM.シュレーバーは、子どもたちの健全な成長と人々の心身の健康を維持すべく、都市のはずれに小規模な農園を作る運動を興した。これが現在でもドイツを中心に欧州のいたるところで見られる「クラインガルテン」の始まりである。戦間期には欧米を中心に都市の食料自給率を高めるべく、「クラインガルテン」を含めた都市農園が特に推奨された。現在では、希望者が家族や友人単位で用意された区画(多くは公有地)を借り、週末に農作業をしたりバーベキューをしたりと別荘のように利用している。

その後60年代に始まる世界的なオルタナティブ運動の中で、都市農園は新たな性格を与えられる。発端は財政危機に見舞われいた70年代前半のニューヨークで、危機の影響で都市の低所得者層が住む地区が開発から見放され、多くの空き地が放置されていた。これらの空き地をベースに、地元の市民活動からが、協力しあって「コミュニティガーデン運動」を始めた。これは時に許可無く空き地や公共空間に植物を植える活動(ゲリラ・ガーデニング)を伴う、疲弊地域を住民が自力で再生していくボトムアップの運動で、パーマカルチャーの広がりとともに、世界中の都市でも実践されていった。」*

1989年に「壁」が崩壊したベルリンでは、都市内に点在する空き地に次々と都市農園が生まれていった。また、健康志向や環境への配慮、動物愛護といった理由からベジタリアンやオーガニック食品を取り扱ったお店が多いベルリンは、市民の食や緑に対する意識が高い都市ということができるだろう。

この映画に登場するガーデナーたちの話からは、都市の中でいかに「自分たちが食べるものを自分たちで獲得するか」、「コミュニティによる自治を喚起させるか」という2つのテーマが、ベルリンにおける多くのガーデンの活動の起点となっていることが伝わってくる。

そして、自らの手による作物の栽培は、すべてをお金で買う消費社会、大量のエネルギーを使って他国の作物を輸入するグローバル化への抵抗でもある。

“Fruit trees in Görli”や“we harvest what we sow”のガーデナーの女性たちは、近所のコミュニティ内で作物の世話をすることで、参加者は自分が食べる食材がどのように手元に届いているのかを考えるようになり、また行政や施設管理者にとっても「コミュニティによる住環境の向上」という可能性に気づくきっかけになると語っている。

プリンセス・ガーデンのクラウゼン氏は、ガーデンは都市における様々な課題とリンクしており、「何もガーデンをしなければいけないというのではないのです。将来どんな街に住みたいかという問いかけが本質なのです。」と話す。

ゲリラ・ガーデニングを行う男性は、「世界中がガーデンであるべきで、ショッピングに行く必要がなくなるべきだ。」と主張する。

一方、都市農園が抱える不安要素は土地の問題である。

「ボトムアップ型の都市農園の最大の問題は「土地の確保」である。多くの都市農園は所有者と暫定利用の契約を結んでおり、常に追い出されるリスクを背負いながら活動している。

ボトムアップ型の都市農園を持続的なものにするには、そこにしかない価値を発信することで行政や市民の後ろ盾を得て、開発や不動産投機と対峙する必要がある。」*

東西統合から25年経った現在、ベルリンには物価の安さと住環境の良さ、文化の充実等により、世界中から多くの人々が移住、または観光地として訪れている。それと同時に、国内外から市内に多くの資本が投入され、今もなお財政状況の厳しいベルリン市はそれに応えるかたちで、税収増加のために開発を推進する姿勢を見せている。カフェ営業の収益によって経済的に自立し、観光スポットとしても人気のあるプリンセス・ガーデンでさえ、市との土地契約は毎年更新で、直前になるまで今後の見通しが出せない不安定な状況にある。

日本において都市農園とは、住宅街の外れにある市民農園や、郊外にある畑の数区画を借りて花や野菜を育てるというイメージが強い。こうした農園のほとんどは個人的に利用され、利用者同士が交わることは少ない。作物の世話には手間がかかるため、利用者も所得の高い人や時間に余裕のあるリタイアした高齢者に限られ、平日仕事に追われる人々にとってはハードルの高いものとなっている。

そうしたなか、有機野菜や住環境、「他者とのシェア」への関心の高まりから、近年日本の都市内部でも建物の屋上を利用したガーデンやコミュニティ・ガーデンが生まれつつある。今のところ、半年いくらといった会員制のガーデンが多くを占めるが、個人で借りるのではなくグループで借りるようなタイプが増えてきており、「野菜作りを通した体験の共有」という開かれた形に向かいつつある。

さらに、小規模な範囲での作物の栽培なら、以前から日本の都市でも広く行なわれているようだ。それらはゴミが積み重なり、景観の悪くなった誰の土地か分からない空き地や、線路際の空きスペースなどを近所の住民が自発的に清掃しはじめたことがきっかけで、土地所有者と使用契約を結び管理するようになったり、契約は結ばないが慣例的に管理しはじめるといったものだ。

人口減少による空き地の増加が予想される日本でも、今後は都市における空き空間の活用方法として、まちの中に開かれた都市農園が増えていくと思われる。

(古田 紗知子)

*出典:都市の「間」ワークショップ2013年ドキュメンテーション19ページ 文:大谷 悠